(一)

夏季的晴天里,蝉群在远远的地方发着声。

声音就是我们知道的蝉的声音,具有辨识度,不会搞错。

可是,我有时候也会产生怀疑:到底是不是蝉呢?毕竟我没有亲眼看到它们啊。

姑且说服自己吧,那肯定是蝉。

但是,新的好奇又被激发了:那些蝉长得什么样子呢?

大概十几年了,我没有亲眼看见过一只蝉。

从一座城市到另一座城市,从一个季节到下一个季节。

似乎有太多的事物需要分散注意力了,所以每年当这种小小的昆虫短暂现身时,我们从未打过照面。

我总是被它们的鸣叫声吸引,也常常想要亲近它们,然而每次在树底下仰望时,却从没有什么收获。

更多时候,人还远远没接近呢,树冠中机敏的蝉就静默了,仿佛所有试图接近的人影和声源,都被它们检测出了危险的讯息。

这些蝉真谨慎啊!

也许跟生活区域有关吧。

来苏州已有近五年了,我们住在不同的小区里,但不靠山也不近林,或许小区里稀少的天然绿化就是造成蝉种单一、蝉性谨慎的原因。

小区内虽然有不少绿植,但极少有蝉踪。小区外的街道旁有成片的树木,那些地方才是蝉类的主要活动场所。

生活区附近的大部分树木都像是移植的,未经水泥或砖块覆盖的地表并不多,没有多少地方适宜蝉发育和繁衍。

我怀疑现在听到的大部分蝉,都是移民来的吧。

它们从某一处故乡上路,顺着路边的绿化带,向东飞,向北飞,飞到这一带时飞倦了,就停下翅,呼朋引伴,打起了成家生育后代的主意。

(二)

前不久的某个傍晚时分,我偶然在公司楼下的一棵树上,发现了几个干枯的蝉壳,爬在低矮的树干上,干黄显著。

童年时与蝉打交道的一幕幕记忆突然变得活跃起来,那时候,我不仅经常能看到蝉,而且还在捕蝉中体会过无穷的乐趣。

傍晚时分出门,带着一把可能与我同龄的旧式手电筒,来到屋侧的领居家门前的树下,一圈一圈地照着,一棵一棵树地留意着。

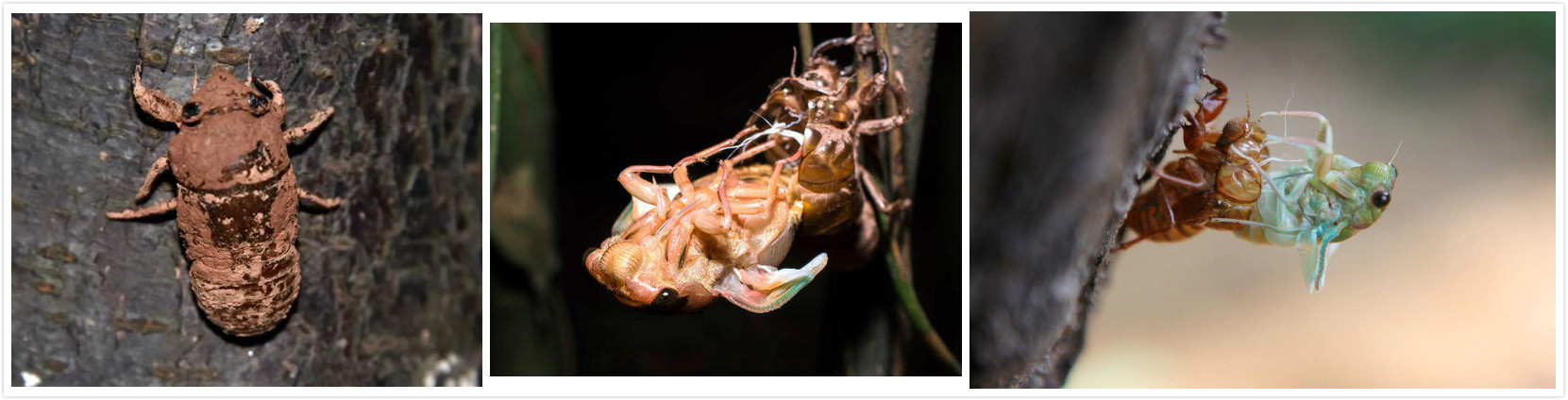

蝉的幼虫总是趁着夜幕偷偷钻出土,爬到一人或两人高的树干上,再脱壳变身。这种时候就是捉(准确地说是捡)它们的极好时机。

蝉的一生很奇特,幼虫生活在土壤里,可能会花上几年才长成型。

等软弱的蛹虫长出坚硬的外壳,就破土上树,脱壳蜕变,最后成虫只能活上半个月左右,便全部死亡(某些品种可能会长或短些)。

它的破壳仪式是那般神圣,连接起漫长的蛰伏期与短暂的活动期,见证着陆地的爬虫变成天空的飞虫。

童年时的我本能地对这产生了兴趣。

我和弟弟们把捡回来的蝉虫放在摆电视的桌子上,一边看电视,一边看它们,等待着破壳的时刻。

我记得看见了蝉壳拱起的背部上裂了一道缝,再等好久,那道缝几乎没有变化,等到夜深电视剧播完了,等到自己太困先去睡了。没有一次成功地目睹过它的蜕变。

我们把蝉虫钩在白白的蚊帐上,在光滑的竹席上满怀憧憬地睡着了。

可是第二天基本上都是坏消息:僵死的蝉虫没有成功脱壳,仍挂在蚊帐上或者掉落在床脚下;好像有一只活着可是没抓住,它扑腾着沿着床边掉出蚊帐外,最后飞出门口不见了踪影;有幸抓住了活的,一看却是只哑巴(雌性,不会叫)。

想要观察破壳的兴趣似乎并不持久,我们更多的乐趣在于捕捉那些树上的蝉。

怎么捉呢?我们会制作工具。

我们去找了一根两三米长的细竹竿,再找一段合适的竹篾,围成巴掌大的气球圆插在竹竿的末端上。那时候好像总是不缺竹竿和竹篾,也不记得是什么缘故,所以这两样东西准备得并不难。

最后还有一样东西是最关键的。记得最早的时候,不知道是谁告诉的方法,我们会带着竹竿去找好多蜘蛛网,然后用竹竿上的竹篾去卷它们,弄出来两面黏黏的网。

这样造出来的工具,捕蝉时很好用,悄悄贴近蝉的时候,它们基本不会反应过来,一旦拍上了,就能把蝉的翅膀粘上。

不过也有例外,碰上有的蝉折腾太厉害,蜘蛛网就会被挣破。或者使用得久了粘了树干上的脏东西,它也就不好用了。

后来,我们才懂得,可以在竹篾上套塑料袋,这样就没有破网或者黏性失效的问题了。

而使用塑料袋也有学问——最好找浅色的塑料袋,这样不易被觉察,最好找口袋深一点的,这样当蝉落袋时不容易飞跑,但又不能过于臃肿,免得被卡在树杈上。

有了竹竿的辅助,我们还很难够得着蝉,所以爬树常常是必需的。

我会爬到树上,循着声音搜索那披着伪装色的蝉,而弟弟就守在树底下,拿着个扎了透气孔的矿泉水瓶,等着装猎物。

蝉那长长的羽翼,从侧面看是透明的薄纱,闪着阳光,跟灰褐色的树皮反差很大,因此并不难找。

有的蝉叫得忘乎所以,一抓一个准,还有的则十分狡猾,看似毫无防备,可在网兜快贴近的时候,它倏忽收声,扑索一下,就飞逃走了——还有更可恶的,它会在逃走的时候,射出一泡尿来,令人猝不及防。

在住宅附近的蝉,身上有浅浅的白色条纹,雄的约有一根大拇指般大小,身下装备着两扇叶绿色的共振片,雌的要小一圈,翘着尖尖的屁股。

雌蝉尾部可以伸出一种长长的东西,仿佛某些蝴蝶吸取花蜜时探出的舌头。

年少的我们根据经验区别蝉的性别,总把它们当作公的。然而后来的知识却说,它们是母的。

蝉是一种昆虫,生长在泥土里,活动在树梢间,鸣叫、进食、交配、死亡,恰好与我们空间交叠,然而我们却对它知之甚少。

它们孕生在黑暗下,却能适应光亮的世界。

它们在黑夜的光明里,竟会迷失自己——村里某户人家的门口曾有棵很大的荔枝树,夜里可能有十来只蝉落在上面歌唱,邻居小孩们突然去摇晃那树,总有几只蝉会朝门前大灯上扑。

自由的蝉只闻其声,不见其影。

当它们出现在由枝叶搭起的楼宇里的时候,你知道其存在,而当它们更替了,或者彻底不在了的时候,我们却无法确察。

记得小时候,很多人家养了鸡,散放在外面的树/竹底或草垛下。

它们是勤劳的清理工,东啄西刨,挖蚯蚓追杀蜈蚣,争抢突然掉到地上的蝉。

所以,大部分蝉都死得很干脆很干净。

只有在某个不经意的时刻,我才突然在草垛顶看见过尸体,看见过经受了风雨快要完全被抹去的生命痕迹。

(三)

村子附近的蝉似乎只有一种,却带给了我很多有趣味的记忆。

后来,环境慢慢展开,我走进了一个更加丰富多样的世界。

我家的门口是一座山,山的后面有更多的山。

我曾在那些地方扫墓、放牛、砍柴、摘荔枝、采药,以及游玩。

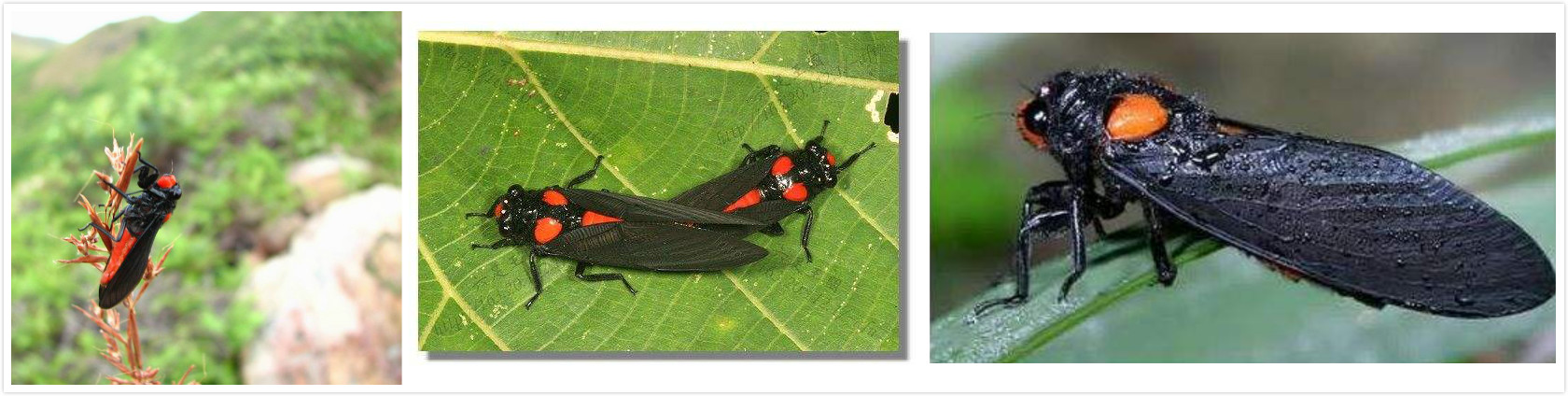

我在山里见到的第一种蝉很奇特:它仅有半截小拇指大小,细长细长的,长着黑色的翅膀和红色的肚子,就像优雅的绅士的燕尾服包裹着我们吃过的一种软糖。(据查,它的学名就叫“黑翅红蝉”)

它喜欢待在灌木的新枝嫩叶上,像是在吸取天地精华,像是在瞭望着什么,像是在等待着什么。

但它的视力和反应能力实在迟钝——只要你够得着,基本就能伸手把它拈来;被抓之后,它也不会剧烈挣扎,反而可能耍起“诈死”的把戏,一动不动,也不知道是装的,还是吓破了胆。

这种蝉不会叫,似乎没有发声器官,又或者发声器退化了不易观察,我已记不清了。

还有一种蝉也生活在低矮的灌木丛里,它全身加一起,才有普通人的大拇指的指甲一样大。(由于未查到它的资料,我暂且称之为“小黑叶蝉”)

与同样生活在灌木丛的黑翅红蝉相比,它的习性恰好相反:红蝉生活在山脚附近,在光秃秃的山路旁也经常能看到,鉴于它的惊艳长相,我想说那是赤裸裸的挑逗;小黑叶蝉则躲在山腰里,在那有高木遮掩、有山厥和野草拦阻的地方,活得像是一群怕被惊扰的隐士。

这小叶蝉的叫声特别响,与那娇小的身躯完全不匹配,而且它的机敏性也极强,我们弯着腰,悄悄地挪近,借着大叶子的视线掩护,才能提高捕捉的成功率。

它们喜欢停在绿色的叶片上,但却长着黑褐色的翅膀(肚子也是),跟红蝉一样没有伪装色。

它们不像红蝉那样软弱,但是却十分脆弱:尽管我们小心地用东西把它们装起来,还摘了树叶“盖房子”,但在回去的路上,它们就死掉了。

上面的两种蝉都属于飘逸派,一个在形如一个在行,仿佛是侥幸躲过了生存挑战的不谙世事的遗民,正像它们喜欢栖息的新发的嫩叶。

我在山上还看见过其它几种蝉,在它们身上却有着显著的物竞天择的生物性。

首先是一种全身绿色的小蝉,跟小黑叶蝉差不多大小,叫声同样嘹响。它们喜欢待在枝干上,不管是高枝还是低枝,而且喜欢群体活动。

记得有一次,我们在一棵半枯的苦楝树上发现了很多小绿蝉,足足约 20 只,在喧叫、飞舞、交配。我们投掷石子和枯树枝,逮住了好几只掉落而不及逃飞的。

还有一种绿色的蝉,大拇指大小,背部的少数部位有褐色的斑块,腹部是或多或少的亮白色。它的伪装很成功,在竹林中遇见时,如果不是因为亮耳的叫声出卖,你绝对察觉不到它。

它没有固定的活动领域,比较少见,可是一旦偶然得见,你一定会被它完美的形象所打动,心痒痒的就只想捉住一只作为玩物——是那种可远观而不可亵渎的赏玩。

更为难得的是,这种绿蝉中会出现颜色变异——那是一种比较淡的黄橙色,隐约透着点红,我有幸才见过两三次,每次都心生狂喜,燃起少年在异性面前的那种动情。

绿色无疑是成功的伪装色,而我还见过两种伪装大师,它们另辟蹊径,走的却是暗黑系的路线——因为它们生活在灰褐色的枝干上。

一种较小的,约是小黑叶蝉的两倍,肚子短小而扁,伏贴在树干上,黑斑背,灰纹翅,总是叫着“giilili~lii”,飞的速度既不快也不慢,恰好能被你欣赏到它飞翔的美。

另一种蝉比大绿蝉略小,除了翅膀外全身都是深深的黑色,叫声中有一丝嘶哑,却无比响亮,抵得上别的种类的好多只。

一只黑蝉的独唱,就是一个合唱团,既有着多声叠加的响,还有着多音差的层次感。

这种蝉是我见过的所有蝉里最谨慎的。

一般而言,别的蝉在察觉到有异却没有真正危险的时候,都是停下声音缩紧身子,而它一旦觉察有异,基本会毫不犹豫地飞走。

即使是没有什么扰动,它也是狡兔三窟——在一棵树上叫着一阵,突然飞遁而去,在别处再续前音,仿佛就是一个流动的高音喇叭。

它的适应性也是最强的,足迹在深山里有、在山脚下有、在老家住宅附近有、在苏州的小区里也有——我没有抓到过它,但是种种迹象表明,它们就是它。

以上的六种蝉,很具有代表性,不管是形态,还是习性,都丰富多样,尽显出自然造化的神奇。

非常巧合的是,它们两两之间可以极密切地联系起来,因为具有某种共同的底色,而全部联系起来,则似乎能组成某种和谐的平衡的六边形。

进入山的世界后,尽管我的捕蝉活动变得单调了,分在每一种蝉上的记忆也浅淡了,但是眼界却因天然物种的丰富,而极大地开阔了,对于自然事物的体悟也更强烈了。

(四)

以上所有的蝉,都是直观可辨的蝉,它们的样貌与叫声最符合我对于“蝉”这一概念的理解。

可是蝉的世界并未到此而止境。

且不论那些我从未见过的蝉吧,就我的所见,还有几类蝉曾经超越了我的认知,我至今仍不能完全认可它们的身份。

比如,有几种微小的叶蝉,像是小飞蛾,或像小瓢虫,或像小蚱蜢,不起眼,又不会鸣叫,但它们也是实实在在的蝉科;还有一种沫蝉,只会吐出一团团的白色泡沫;还有竹蝉,只发育到蠕动的蝉蛹形态,躲在嫩竹笋里,排出一坨坨的废渣与粪便。

我在情感上并不想把它们称作是“蝉”,不管在知识上的物种分类是如何。

这一群渺小的、发育不全的、形貌可怖的东西,它们挑战了我已成型的认知。

想要改变一个人的认知,很难,想要改变一个被六边形印章认证过的认知,更难。

不过,我现在已经不像当初那样纠结了,我承认了它们的身份,还给了自己两个理由。

理由之一,蝉不是一种狭隘的、僵化的、简单的存在物,既然知道了它的蛰伏、蜕变与短暂飞翔的传奇故事,不妨再接受它所演变出的其它可能性。

还有一个理由则很现实,它们分享了“蝉”这一名称又如何,它们的故事是否动人又如何,我依然可以爱那最初的所爱、品忆那些纯粹的乐趣,这是无法被剥夺的,也才是真正重要的。

现在,我长大了客居它乡,已不大可能去做捕蝉这种自然探险的事了,更不需要用它来拓宽自己的自然观了。

立秋刚过,苏州受到强台风影响,刚下过了大雨,气候渐渐地便要凉快起来了吧。

也许不须几天,那树上的蝉儿就会没了声影,不知去向,不知这一生的使命完成得如何?

(注:除蝉壳照片外,文中图片来源于网络)